(Sorry, This entry was written only in Japanese.)

コンテキスト

YAPC::Asia Tokyo 2014で、当方はベストスピーカー賞をいただきました。皆さまあのときは大変有り難うございました、光栄です。

さて、その副賞として、「海外カンファレンス(YAPC)への派遣」というものがついてきました。これは数年くらいつづいており、去年一昨年とYAPC::NA、YAPC::EUに人が行っておりました。海外カンファレンスといいつつも、基本的にはYAPCにいけ、という感じでございます。まあそりゃそうだ

しかしながら、私はPHPerです。YAPCでもPHPの話をしました。そんな人間がYAPCにいってよいのか?結論からいえば行ったわけです。

まあ、私はPHPerとして生計をたててはおりますが、一応Perlも書いておりますし、仕事もないわけではなく、友人のエンジニアは大体Perl Mongerです。まあなんとかなるやろ!ということでYAPC::EU行きをきめ、割と気軽にトークプロポーザルをサブミットしたのでした。*2

オチ

YAPC::EU Granada 2015 は非常に良いYAPCでありまして、多様な国の人とお話し、大会場で発表し、Perlの超有名人にマンツーマン(?)でPerl6のイケてる所をおしえてもらえたりして最高でした。

(前夜祭を入れると)四日間あるのも良くて、最後の方では顔見知りの人が新しくできたりとかしました。

私みたいな英語がろくすっぽできない俺でも、そもそも母国語が英語でない人が多いからか気軽に(あるいは、根気よく)皆さん話してくれましたし、一部の海外の人は漢字と折り紙とナルトが大人気ということもよくわかった程度には雑談もできました。

私のトークもそれなりに成功したようであり、10人くらいには「よかったぜ!(意訳)」と握手を求められ、握手になれない日本人としては大分感動もいたしました。Perlは世界を越える。

よかったと言われたということは、それなりに現地の人に情報を伝えられたのかなとおもっております。これは単純に嬉しい。トーク中、ちゃんと笑ってもらえた(ネタがウケた)のもうれしい。

Fast Japaneses are fast! @uzulla show at #yapceu!!! pic.twitter.com/ERfkr9D4eE

— Marc Egea i Sala (@m_e_i_s) 2015年9月3日

これまで国内のカンファレンスでは何度か発表して、発表自体には抵抗がない私ですが、海外でといわれれば、遠く感じていました。しかし実際に交流・発表をしてみると、今では途端に身近に感じられます。

とはいえ、これは自力だけではなく、同胞の皆さまにも英語やメンタルの面で助けていただき、特に牧さん、ゆーすけべー、papix、moznionには多大なる迷惑と助力をいただいた事で私のトークが無事成功したのは間違いありません。*3

兎に角、すべてのYAPC::EUスタッフ、参加者に感謝したいです。

またいつか行くぞ!(しかし、直行便がある国がいいな…(気弱))

以上です。以下はダラダラとした感想です。

YAPC::EUについて

当たり前ですが、YAPC::Asiaがアジアなら、YAPC::EUはヨーロッパです。

さらに大きく違う所は二つあり

・本当にPerlのカンファレンスである!(?)

・EU中(世界中)から集まるので、現地(その国)の人の方が少ない

という所でしょうか。

本当にPerlのカンファレンスなので、私も今回ばかりは(?)Perlのトークをしましたw

今年はスペインのグラナダにある大学にて開催されました。グラナダ!全然しらない都市です、ガンダム関連でちょっとだけ聞いたことがあるだけです。ググるとアルハンブラ宮殿がある。

なぜYAPC::EUにしたのか?

副賞には派遣先の指定はなくて、YAPC::NAでもOKでした。ただ、YAPC::Asia Tokyo 2014の懇親会にて、某有名Perl MongerからEU推しが激しかったのでEUにしました。つまりはまあ、特に深い意味はなかった。

ソルトレイクは、あの「ボンネビル」の地なので、いつか行ってみたいとは思ったのだが。

日本人多すぎ事案

私が副賞を受け取ったとき、「えらいことになった、異国に、一人で行って、発表かよ!」と思ったのを覚えています。しかし、フタをあけてみたら、なんと前代未聞(?)の8人が参加となり、まあなんというか緊張をしないですみました。

しっている限り、トークを応募した日本人全員が通り、全員が行った、という感じですね。

「uzulla程度でも行けるなら俺もいけるだろ」とおもった(私が勇気を与えられた)人が何人いたのかが気になります。

胃痛事案1

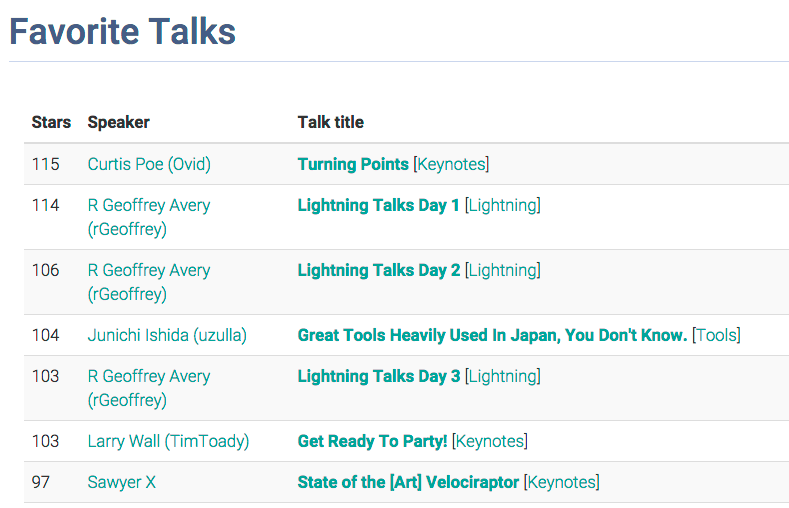

私には、YAPC::EU胃痛の事案がずっとありました、人気投票です。

これ、結構な期間、私が一位だったのですよね、最終的にはOvid氏と、LT(これは人ではない)にぬかれてホットしたのですが、miyagawaさんらを抑えて一位という状況は本当に厳しい心境だった。ハゲるかとおもった。

まあ、土壇場になればそんなの忘れてしまいましたが。

おかげで一番でかいホールで発表できたのは良い思い出になりました。

胃痛事案2

資料ができねえ!

海外YAPCということで、真面目にやるか!とのぞんだのですが、まあ資料が書けない。

日本にいたころから当然かいてたんですが、書けず。

YAPC::Asiaがあるから…といいわけして書けず。

あまりにかけなくて、もう一つのYAPC::Asia PEPABOに登壇してしまって、自分を追い込んでもかけず。機内でかくぞ!!といきごんでみても、前の金髪女性がガーッっと席をたおしてずっとチャーリーとチョコレート工場をみててMacをひらけず(しかたなく、iPhoneで書いてた)。

兎に角まあ、書けなかった。

土壇場の現地で、ブレブレの意識で資料をかいて、早朝午前2時ごろに牧さんにレビューしてもらったら「これは(トークの流れの)筋が通ってない」という、もっともな意見をもらい(本当にたすかりました)全部書き直してみたもののやはり納得いかず。

最終的にゆーすけべーと話していて、諦めて(?)自分のトークをしようということで軽くネタにはしったところウソのように一晩で仕上がりました。

やはり自分のスタイルを崩していくというのはよくないですね。(というか、俺の適応能力の問題の気もする)

遠い問題

とにかく遠い、ヨーロッパは遠い。

私は香港、タイ、九州、北海道くらいしか海外(本州の外)にでたことはなかったのですが、まあヨーロッパは遠い。

「これはメルカトル図法だから、きっとこっからここはめっちゃはやい…」と祈るほどにロシアに入るまでがまず長いし、ウラジオストックあたりは本当に永遠に飛行機がすすんでいない気がした。

10時間かけてフィンランド、ヘルシンキに着き、そこから乗り換え、4時間かけてマドリード、さらに1時間かけてグラナダ…、というのが「チケット表記上の時間」でした。

実際には、フィンランド<>マドリッド間でディレイが発生し、グラナダトランジットに失敗してマドリッドに一泊となり、結果、自宅のドアから計算すると2日と10時間ほどをかけて現地に到着する事となりました。

マジで遠い。

この顛末はまた後日書きますが、兎に角航空券は1つづりで買った方が良い。トランジット失敗したときに補償がなくなるから。(miyagawaさん談)

この遠さというのが身に染みて、牧さんのLTのネタにはできたので、まあよかった(良いわけがない)

いや、ホントEUの人達が日本にこないわけだぜ!!

前夜祭が芝生

前夜祭がフリービール、フリーピザでした。とにかく芝生だった。

これは本当によいのだが、「海外の人はどうしても1スレッドが好きなのか?」と思う程度には行列ができてしまっており、パッケージ化されたデプロイ(つまりは缶ビール)というものに慣れた日本人としては大変だなと感じた。

いやでもピザもビールもスゴイおいしかったので悪い印象ではない!並ぶのも前後の人と話すなりすれば、楽しかったし。

英語ができない(?)

私は英語ができない。

どれくらいできないか?といえば、「英語は勢い!」とかいって誤魔化している程度にはできないし、なんか英語でしゃべっていると、みていられない若者が通訳にはいって助けてくれる程度にはできない。

とはいえ、まあなんとかなるもんだ。

(写真はなんだかんだで毎日世間話してたおっちゃん)

俺があまりにも英語ができなくて、明らかに呆れてきた人は1人くらいだったぜ!(笑顔)

会場

兎に角大学だった。結構贅沢な土地の使い方をしており、色々な所で貯まったり、話したりできる感じだった。

ホテルも会場から激近で最高だった。

アルコール

(これは特定の何かをどうこうという話ではないのだが)会期中アルコールで酔っ払っている人はいなかった(ように見えた)。しかし会話は常時弾んでいた。皆、酒よりコーヒーを飲む。

勿論終わった後や、昼飯の時に吞む人はいる。

俺は発表前に緊張したのでビールをのんでのぞんだ。

ぼっち

見た感じ、海外にもぼっちはいた。

当然っちゃ当然なんだが、わずかではあるが、いました。

感動した(?)

海外の人の発表はわからん!

いくつか見に行ったのだが、海外の人のスライドは文字が少なく、会話が聞き取れないと意味を受け取るのが結構難しい。

やっぱりちゃんと英語を学ばないといけない。

正しくは、わからんというよりも、集中力が必要すぎて疲れるという感じ。

海外の人にも「天丼」は通じる

発表資料は俺スタイルということで、笑いをかなり取りに行った。

"why does it need to be so fast? because we are japanese !!!!" @uzulla #yapceu2015

— The European Perl Conference in Riga 2019 (@perlcon) 2015年9月3日

"why does it need to be so fast?"

"because we are japanese !!!!"

3回くらいこのネタはつかったんだけど、結構ウケて、その後他の人の発表で、いくつか引用されていて心の中でガッツポーズ感があった。

なにげなくみていた、OpenStreetMapの発表で

「APIについて、日本人のコントリビューターが速くしてくれたよ、やっぱり日本人だな!」みたいなことを笑いながら言ってるのをみて、やったぜ、という気分になった。

気を良くして?牧さんのLTについて、行き過ぎたお笑い監修をした、それもそれなりにウケており、こちらも大分満足度が高かった。

「(キチンとやれば)外人にもウケる!」

というのは大変に良い体験だった。

コンテキストがない

事前に牧さんにスライドをみせていて「これはネタがわからん」といわれたものがいくつかあり、それらはばっさりおとしたものや、のこしたものがあるのだが、未練がましくのこしてみたものはやっぱりウケなかった。

(例:「画面が白いのは普通すぎるから(too mainstream)、黒い画面もあるぜ」「野生の○○が現れた(A Wild X Appears!)」)

お約束、ネタ、memeなどといったものはかなりアメリカ(?)のものらしく、文化が大量にまざっているEUではむずかしい気がした。

まあ、わかりやすく、単純で、普遍的なもので笑いを取りに行った方が良いな、と思いました。

ただ、まったく無いというわけではなくて、古典SF(スタートレック)や小説(指輪物語(?))等の引用があった。(逆に、俺がそのコンテキストがなくて、笑えなかった)

翻って、日本のトークのコンテキストは流行ものが使われるので、そういった所に差があるな研究の価値があると思った。(俺は一体何を目指しているのか?)

終わった後の開放感

YAPC::Asia Tokyoからずっとなんですが、ずーーーっと緊張をつづけていて、YAPC::EUのトークがおわって一気に緊張がぬけました。

どれくらい緊張がぬけたかというと、しばらくすわりこんでしまったり、突然空気の匂いがわかるようになった、という程度には緊張しておりました。

いやーーーーおわった!!!、という実感はすぐに湧いてこなかったのですが。兎に角おわったのだ、最高!!!という感じでした。

Perl6がすごい

日本だとクリスマスにリリースされるという情報が一番知られているPerl6ですが、EUのみなさんはわりとマジで取り組むぞ、という感じを受け取った。

速度とかよりコードの読みやすさ(アクセサや、バリデータなど)が良い感じなんだ、とOvid氏にはおしえてもらった。

まあ、実際に「なにか」がでてきた!という感じではないが、オシャレな構文、オシャレな機能がある、みんな魅力的だろ?使おうぜ!という雰囲気はかなりあったし、それに異論はあまり無いようだった(まあ、言わないだけなのかもだが)

兎に角いい意味で裏切られた、Perl6いれます(まだ入れてない)

まとめ

とにかく、去年いただいた副賞を無事消化し、私は非常に代え難い経験をいただき、いろんな人の助力で、色々楽しく初の海外YAPCをエンジョイした、というお話です。

海外YAPC、大変楽しいのでオススメですが、いかんせんコストは相当に高いので、勤務先のサポートをお願いとかしてどうにかしていくのが良いと思います。俺はフリーなのでそんなものはない、残念だ。

そして、とにかく私みたいなのでも発表できるんで、気軽にやっていこう!!!

とはいえ、俺がここで「簡単だ!」とか言っても、そして実際それが簡単であったとしても、やってみないとできないのが現実なので、まあ兎に角そこはあえてやってみるしかないので各位がんばってください。背中は押します。

「資源はかぎられているので(人生は短いので)いきなりトークプロポーザルつっこんでいこうや!」ということです。

最後に、私のようなボンクラオヤジが、知ったような生意気な事ばかり書きましたが、数多いるスターより、私は普通の身近なオッサンだとおもいますので、なにかあればご質問ください。

こちらからは以上です。